4. 宝石屋の7つ道具(前編)

宝石を扱う私たちにとって、裸石(ルース)を取り扱ったり、その種類を見分けたりする道具・機器は非常に重要です。今回は、私たちが使っている道具や機器を少しご紹介いたします。

1. ピンセット

たかがピンセット、されどピンセット、宝石を取り扱う道具の基本となるのがピンセットです。

ひとえに宝石用のピンセット、と言っても実に様々な種類があります。

先端部が非常に細いもの、太いもの、中心部に溝が彫ってあるもの、ダイヤモンドなどのパウダーをまぶしてあるもの、樹脂コーティングがされているもの、真珠などを傷つけないよう、先端部が丸くなっているもの、などなど、用途に合わせて数多くのピンセットが作られています。

先端部の幅は、細いもので約0.5mm、太いもので2.5mm程度のものがあります。細いものは、ダイヤモンドのメレなどを扱う場合に、良く用いられます。滑り止めにダイヤモンドのパウダーをまぶしてあるものもダイヤモンド用です(ダイヤモンドは地球上で最も固い物質ですので、他の宝石を取り扱うとそれだけで傷ついてしまいます)。樹脂コーティングがされているものは、やわらかい宝石を傷つけないようにするためです。

ちなみに、店主や従業員は、先端部の中心に溝が彫ってあるタイプの、スイスのレジーネ社のピンセットを愛用しています。写真の撮影や顕微鏡での観察などで、手で保持する以外にも使うことが多く、またカボッション石や変形カット石など、保持するのに少し難がある石も多数取り扱っておりますので、安定性を重視しての選択です。宝石鑑別所でも、こちらのタイプは良く使われています。

これからルースのコレクションを始めたい、という方にもお勧めです(少し普通のピンセットよりは高いですが、石を飛ばして無くしてしまう可能性は格段に小さくなります)。

2. ルーペ

ピンセットと並ぶ基本の道具ですが、ルーペは、宝石の傷やカット、インクルージョンなどを観察するためには非常に重要です。

宝石業界でよく使われているのが、倍率10倍のルーペです。GIAでのダイヤモンドのクラリティ基準も、10倍ルーペでの観察が基本となっています。ルーペは、高倍率になればなるほど、内部や表面を拡大して見る事が出来ますが、一度に観察出来る範囲は狭まりますし、また暗くなりますので、一概に倍率が高い方が良いとは言い切れません。

ルーペに使われている球面レンズは、そのままだと端の方が歪んで見えたり(球面収差)、色が滲んで見えたり(色収差)しますが、宝石鑑別用のものはこれを補正してあります。これから新たにルーペをお求めになる方は、補正がなされているかどうかをチェックしてみると良いでしょう。

なお弊社では、非常に軽く、指を通して持つことが出来る(ルーペの持ち方は色々ありますが、店主は指先を通して保持しています)、アメリカのボシュロム社の宝石鑑別用10倍ルーペを使用しています。10倍がメインですが、14倍も稀に使います。10倍以上の倍率が必要な場合には、基本的に顕微鏡を用いています。

ルーペを選ぶポイントとしては、宝石鑑別用として作られているルーペであれば、どこのメーカーか、ということよりも、自分がどのようにして持つか、という点を考えた方が良いかもしれません。

3. 屈折計

宝石を判別するに当たって、非常に重要なものがこの屈折計です。

宝石に光を当てると、空気中から宝石の内部に光が入る際に、折れ曲がって角度を変えて進みます。この現象を「屈折」といいますが、その度合いは、それぞれの宝石で異なります。それを数値化して見られるようにしたのが、この屈折計です(光が透過しないような宝石や、宝石の種類によっては計測出来ないものもあります)。

屈折計自体は非常にシンプルな構成ですが、精密に出来ているため、取り扱いには注意が必要です(そしてかなり高価です)。

参考:屈折計の使い方

- 屈折計の後部の窓から光を取り込みます。

屈折計の後ろについている、採光窓部分に光を当てます。

この場合は、写真には写っておりませんが、左上の方からペンライトで光を当てています。

※右側にあるのは、屈折液です。

※目を当てて覗く部分には、偏光フィルターが付いています。 - 屈折計の蓋を開け、屈折液をごく微量、ガラスの上に載せます。

屈折液の量は、針の先ほどのごく僅かな量で十分です。 - 屈折液の上に宝石を置き、蓋を閉めます。

計測できる屈折率の範囲は、1.30~1.81です。

その範囲以上、もしくはそれ以下の屈折率を持つ宝石は、屈折計では計測出来ません。

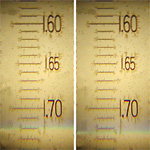

※左の石は、ターフェアイト(複屈折)です。 - 接眼部に目を近づけ、屈折率を読み取ります。偏光フィルターを回し、複屈折かどうかのチェックも同時に行います。

明るい部分と、暗い部分の境目の部分の目盛を読みます。

複屈折の宝石の場合、偏光フィルターを回すと、画像のように数値が変化します(左:約1.719、右:約1.723)。